见证与寻思:从绣花鞋到神像

2016-12-13 15:36:50 石城 来源:本站原创 责任编辑:掌握知识发展智力

|

□

石城

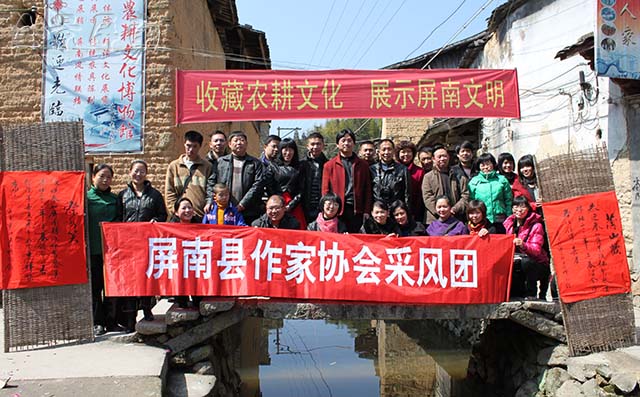

题记:屏南漈头村系国家级历史文化名村,村中有一个被誉为“民间故宫”的耕读文化大观园,该园以10多座当地古民居为馆所,共收录古今耕读文物10000多件,集中展示了当地民众生产生活的历史风貌,和民俗特色,堪称一方民众的精神物证。有幸游历于园中,感想颇多,特择录数种于后。

一、美的代价

我首先在一排绣鞋前停住。绣鞋,即古代缠足女子穿的鞋。这里一共收录了20双左右,年代不一。尺码与图案也不一。看样子都是有人穿过的,均系遗物,不知是否还残留着些许女主人的脚气,也无法想象它们的女主人,生前分别是什么模样?其中,最短的一双,大约四寸。看来,古代人形容经典美女的“三寸金莲四寸腰”,这话是可信的。一定还有标准三寸或者更短的绣鞋。因为,女人的脚的长短,天生千差万别,何况各人对缠足的要求不一样,有长有短。一定还有更短的,这没有疑问。

关于缠足的起源,说法不一。有说始于隋朝,有说始于唐朝,还有说始于五代时的某个小国。在民间,甚至还说始于秦朝,直接把它归咎于始皇帝的暴虐。这些,准不准确另说,说的都是有关缠足的起源时间。问题是,古代女人为什么要缠足?一双脚,健健康康、漂漂亮亮不好,非得活生生把它弄残了、弄废了、连路都走不利索了?现在,随便问一个过路人,或许都会回答,这是旧社会统治者对女性的无情残害。这话看似已经回答了,其实没有。旧社会统治者为什么要残害女性?难道始作俑者他不是娘生的,他们家没有妻女?或者他脑子有病,天生对女性有仇?即便这样,为什么大家还纷纷跟进,以致蔚为一种社会风气、乃至时尚?显然,问题没那么简单。事实是,古代缠足的,大多是出生于上层社会、或者崇尚上层社会的所谓大家闺秀,而不是生活朝不保夕的穷苦人家的女子。史料表明,元朝时,南方诸多地方规定,只准有钱有势人家的女子缠足。明朝也曾发布过贱民女子不得缠足的禁令。到清朝,原本不缠足的旗人女子,竟出人意料地纷纷效仿汉族女子缠足,并且屡禁不止,缠足之风由此益盛。从这个意义上说,缠足非但不是一种摧残,相反,是一种奢侈,甚至是一种荣耀。

在各种探究与揣测中,有一种说法至少在逻辑上是成立的。传说缠足始于南唐后主李煜。李后主有一位爱妾名叫窈娘,这位窈娘妩媚风骚,能歌善舞。后主专门为她筑了一个六尺高的大莲花台子,饰以宝物细带。窈娘用帛缠足,使之纤小屈突,足尖成新月形,在莲花台上展姿起舞,美不胜收,博得后主无限欢心。这种在当时不失为前卫的装扮,随之在民间追求时髦的女子中传播开来。

这就对了。原来最早时候,缠足是一种对美的追求,这有点类似男子纹身。显然,不是这样就无法解释,为什么那么多人明知缠足痛苦无比,依然趋之若骛,以致最终形成强大的社会伦理,使原本不想缠足者也不得不缠。思绪至此,我不禁打了个寒战,想不到,一种美的背后,有时要付出如此惨痛的血泪代价。无独有偶,就在这个被冠以“中国历史文化名村”的漈头村,所谓的文化之一,即古代官道旁的两排贞节牌坊,它们的女主人,生前之所以自甘灭绝人欲,枯身自守,无非是要在世俗伦理中博得一个美名。她们不知道,这样的美名在今天看来,那有多假!

二、道义之纸

有这样一句话:锁是用来防君子的,而不是防小人的。

这句貌似荒谬的话,恰恰道出了锁的道义本质。因为,真正的奸恶之徒,烧杀抢掠都不在话下,靠一把锁,如何能防得住?这其实是一般常识。能防住的,只有那些心存道义的人。后者实际上是受道义的约束,而不是锁。

在张氏耕读大观园里,有一个专门展示各种锁的小柜台,这个小小柜台,给上述这句话带来了最生动、也最丰富的注脚。柜台里展出的锁,有铜的铁的,其它材质的,各式各样,大大小小,数目不下百种。一眼看去,挨挨挤挤,有些凌乱。再仔细瞧瞧,一把一把,不是锈迹斑斑,就是沾污染垢,不必说,都有一定的年头了。锁,虽说是再平常不过的事物了,但是,突然间面对这么多锁,面对这么大个锁的阵势,还是给我带来不小的震动。大概正是受这种震动的驱使,那天,我居然向馆主老张提出过一个非常愚蠢的要求,事后自己都觉得好笑。我说,“老张,你能不能给这些锁做一个介绍?”显然,这个突如其来的问题近于白痴,大大出乎老张的意料,差点把他难住了。还好,他也算老于世故,善于圆场,只略略呆了一下,随即指着一把生满了一层厚厚黄锈的大铁锁,说,“这一把估计是有钱人锁后花园用的。”又指着余下那些杂七杂八的小锁,说,“这些,估计都是在家里用的。”

哈,我不禁哑然。我当然并非无知至此,也不是有意要为难眼前这位可敬的老者。可是,为什么会突然冒出这个脑残的请求,我自己也说不清楚。

不过,老张的一句话,竟也点醒了梦中人,算是歪打正着。我注意到了,这些锁中,还有一把特别精致、特别小巧的铜锁,一看就是闺中之物。由此可见,从门外到门里,再到闺中,不同的锁,用在不同地方,所防的对象是不一样的。也就是说,随着人与人之间交往的深浅不同,彼此情感不同,信任程度不同,心中的道义感自然就不一样,从而对道义的评价难免也千差万别。这一点,已在这堆旧锁中得到了淋漓尽致的体现。比如,那把大铁锁无疑是用来防外人的,而那把闺中的小铜锁,显然是用来防自家人。这足以说明,道义与不道义之间,有时厚得像一堵墙,有时薄得就像一层纸。当然,说到底它就是一层纸。唯其如此,才需要特别警惕!有意思的是,不知是老张有意的安排还是偶然巧合,这个柜台里,竟同时摆着一副旧手铐。手铐也是一种锁,它恰恰是对不道义者的最严厉的约束!

三、人心毫厘

和锁一样,秤曾经也是日常生活中必不可少之物。

在张氏耕读文化大观园里,还有个专门展示秤的展室。权且说是展室吧,其实就是正宫后的一面壁板。本地传统民居,大厅尽头立有一壁,将内外隔开,壁前称厅头,壁后即所谓的正宫后。那些秤,当然主要是杆秤,就悬挂在那里。总共得有几十杆吧?没细数,据说有60多杆,大概真有。人从大厅进去,步入到正宫后,刚刚感觉光线一下子阴暗下来,猛一回头,就见好大一排什么,标枪不像标枪棍棒不像棍棒,直挺挺地悬挂在那里,长长短短,赫然触目,着实会吓人一大跳。仔细一看,吓,原来是秤杆。

并不是那些秤有什么特别地方,无非一杆、一砣、一圆盘或一弯钩而已。过去,家家户户几乎都有一杆,只是大小不同罢了。是那么多的数量,和那一派森严的阵仗,让人看了心中五味杂陈。

秤在本质上是一种衡器,用以衡量物品的重量。咱们国家,自古是个农业国,物品能按件流通的极少,大多需要借助某种标准来衡量多寡。秦统一度量衡,其中,度指的是尺子,量指的是容器,衡指的正是秤。相传,当初负责制定度量衡标准的是丞相李斯。李斯顺利制定出了长度、容积等方面的标准,但在重量方面却没了主意。他实在想不出,到底把多少两定为一斤才比较合理,只好向秦始皇请示。秦始皇也没有给出确切标准,只挥笔写下了四个字作为批示,曰:“天下公平”。李斯灵机一动,就把“天下公平”四字的笔划数作为标准,终于定出十六两一斤。随之,这一标准被一直延用了两千多年。这据说就是十六进制的来历。直到1929年以后,才慢慢被十进制的新标准取代。那时已经是民国了。这自然是传说而已,不足为凭。但历史上十六两秤的存在,却是铁打的事实。据老张说,这里收藏的,有不少就是那种早已经废弃的十六两一斤的老秤。

哪个是老秤哪个是新秤,我分辨不出来,知道了怎么回事,也懒得多问。其实我想,不管新秤还是老秤,秤只是秤,一个死的标准而已。拿捏这个标准的是背后的活人。这才是关键。一杆秤,秤砣随便往左一点,或者往右一点,都是厚此薄彼。一斤一两,一分一厘,无不体现人的道德良心,体现人与人间的关系。明知不公的秤,君子弃之不用。相反,再公平的秤,到了奸人的手里,短斤少两也还是在所难免。问题不在秤,在人。查古代计量单位,从斤到两,到钱,再到分,一直到忽,一斤等于一千六百万忽,足见忽有多小。有个成语叫忽略不计,说的就是这个忽,就是说小到忽,就可以略去不计了,也可以说,只能略去不计了。虽说物有贵贱,但物终归只是物,细分到了如此程度,是否也喻示着人心的精细难测?

当然,绝对公平是做不到的,关键还在于人心,也就是道德上的自律。据信,古代十六两秤,又叫十六金星秤,由北斗七星、南斗六星、外加福禄寿三星组成,北七斗代表地,南六斗代表天,福禄寿代表中间的人。就是说,秤子一拿,就要上对得起天,下对得起地,中对得起人。否则,短一两无福,少二两减禄,缺三两折寿。因此,生意人宁可翘一点给人家,以示量大福大。这恐怕能算最原始的商业道德了,类似于诅咒。我想,古人以这种办法来约束人的私心,怕也是情非得已的吧。

四、见证孤独

国人常以龙的传人自鸣,少有人愿意深究一下,龙与人,到底什么关系?这个问题不着边。但眼前这个耕读文化大观园,倒是不经意间为此留了个口子。也算是做者无心,观者有意吧。

这里收藏着10多个模样奇怪的动物偶像,有石雕的,泥捏的,陶制的,各式各样,都有。一个个灰头土脸,蒙着薄薄的尘垢,东倒西歪、胡乱堆在前厅的廊沿下,样子沧桑而古旧。乍一看,猪仔不像猪仔,狗仔不像狗仔,蛤蟆不像蛤蟆,腆着个大肚子,呲牙咧嘴,神情非哭非笑,让人不知道说什么好。

老张看出,我的目光在那停了好一会,心中似有疑窦,便主动上前介绍说:

“你瞧,这些个就是传说中的狻猊。”

“唔。”我心不在焉。

其实狻猊我并不陌生,就是民间说的栋头狮。在我印象里,栋头狮最早是一句骂人话,骂那些头大嘴宽、长相难看的人。小时候,同村有个女孩,性格特别调皮,没大没小的,跟谁都敢开玩笑,一天到晚咧着嘴嘻嘻哈哈,好像合不拢来,同村人都叫她栋头狮。我知道这不是句好话,但不懂什么意思。直到一次,我因什么事,偶然路过隔壁乡村,远远看见一座旧厝的瓦栋顶上坐着一只怪物,非猫非狗,双睛暴突,一个大嘴咧到了耳后,瞧那个样子,说凶也凶,说不凶也不凶,十分滑稽。一打听,原来那就是栋头狮,乃镇邪之物。天哪,那一刻,想起那个女孩,真叫人哭笑不得。要说骂人者,确实是骂得太损了些,但是平心而论,女孩长得还真有点像那只怪物,差不多就那样,嘴宽鼻塌,额头特别隆突。后来听说那个女孩嫁到了外地,再没有见过。栋头狮的形象,却从此印在了我的脑海。

至于狻猊,那是书上的叫法,直到上中学以后我才知道。有关的记载不少。说它是龙的第五个儿子,形似狮,性威猛,能食虎豹。说它喜烟好坐,佛祖文殊菩萨看它有耐心,将它收为坐骑,让它日夜守候在佛座和香炉旁,享用袅袅不绝的香火,等等。有如此来头,难怪民间有人将它安在瓦栋上镇邪。

老张不知道,他向我介绍时,我正在想这个问题。我想,邪是什么?是非正道,是魔。这世间真有魔吗?当然没有。所谓邪魔,本质上无非是冥冥中一种看不见的威胁,说到底,是妄自尊大的人类,单独面对苍茫宇宙时的一种心虚、胆怯、和无力感,这一切,皆缘于内心的深刻的孤独。镇邪,实际上镇的不是子虚乌有的邪,而是自己心底真实存在的孤独,和由孤独催生的恐惧,是为了找个精神靠山给自己壮胆。就像人在走夜路时故意放声高歌一样。由此观之,狻猊或许原本只是一种普通野兽,或许干脆什么也不是,只是符合人们精神需要的一个幻像。就好比龙,根据著名学者何新的考证,它的真身不过是一条鳄鱼,也是被人们长期幻化出来的。因此,面对这些个四不象的玩偶,我忽然心生感慨:人类其实多么无助!

五、诸神之喻

把各种神像集中在一起作为耕读文化展览,说实在话,一开始我还真有一点不以为然。神应该是天下苍生所共同敬仰的,岂独耕读一族?不过转念一想,又觉得非常自然。自古,耕读者不正是“天下苍生”中最大的一群吗?

不知馆主老张从哪来的灵感,能有此神来之笔!

这个老张,在他的耕读文化大观园中,专门为四处搜集来的各种神像安排出一个展室,是一间光线阴暗的废旧厨房,并不失幽默地取了个名字,曰:诸神峰会。乍一看这个名字,颇有点某某元首世纪大会晤的味道,待回过神来,不觉为之莞尔。不过,转念一想,也就不难理解。这些神像看过去大多挺眼熟,有齐天大圣、送子观音、大肚弥勒、大刀关羽,以及财神、寿星和福星等等。对了,似乎还有个土地?自然,也有几个十分面生,此前从没见过,初看像这个,再看又像那个,横竖不认识。但熟也罢生也罢,不管什么神,都是从远近村落、各家各户中迎请来的,想必他们平时散居民间,各食其供,各司其职,彼此素无走动,难得在此一晤,不可等闲视之。是以,称为峰会也并不为过?

原本对我来说,在这个世上,神是一个既无法证实,也无法证伪的命题。我对神一向说不上信,也说不上不信。从小到大,耳濡目染着这一方乡风民俗,神像见过不少,尽管面对着那一张张僵硬而麻木的面孔时,心里多少有些敬畏,但是,转过身来立刻就忘了,从来没有将哪个神真正放在心上。可眼下不同,眼下,他们被集中在这个小小斗室里,显然不再被当作神,而是被当作一种文物供游人参观,这使我对他们原本就不多的那点敬畏,倾刻释然,转而变成一种对文化内涵的探究,于是,一个真相渐渐浮出水面。我想,人而信神,无非是出于自身的某种精神需要。比如,齐天大圣有降妖除怪的本领,供奉他的人,想必心中常有莫名的恐惧。据说观音能给人送子,供奉她的人,想必希望家庭人丁兴旺,香火永续。类似的,供奉弥勒的人必欲效仿他宽容处世;供奉关羽的人必欲学习他义字当先;还有,供奉财神者内心必欲进财;供奉寿星者内心必欲长寿;供奉福星者内心必欲多福。如此等等。一间小小展室,众多神像聚集在一起,每一尊神像显然都是一个鲜活的隐喻,世界虽大,芸芸众生的精神百态由此足见一斑。

其实,世上本没有神,所谓神,那都是人封的。一部《三教搜神大全》遍收儒、释、道三教诸神,共百八十一个,个个有名有姓,有事迹,足见自古神并非天生,而是由人转变而来的。他们之所以变成神,只不过是生前或奇异多能,或有功于世,或行善积德,或为人高义而倍受敬仰,死后便被人尊为神,如此而已。究其实,不外乎是一种永久的纪念方式。比如,福神的前身就是一个官员,据说,唐代的道州出侏儒,历年都要选送一些到朝廷供后妃取乐。德宗年间,刺史阳城到其地上任,即废此例,从此拒绝皇帝征选侏儒的要求,州人感其恩德,遂祀为福神。这就是后来福禄寿三星中的福星。至于说关羽死后封神,那更是一个众所周知的例子。因此,往本质上说,神非异物,只不过是人类自身向虚幻宇宙的一种精神延伸罢了。人才是宇宙的中心,而不是神。

2012年11月7日

|