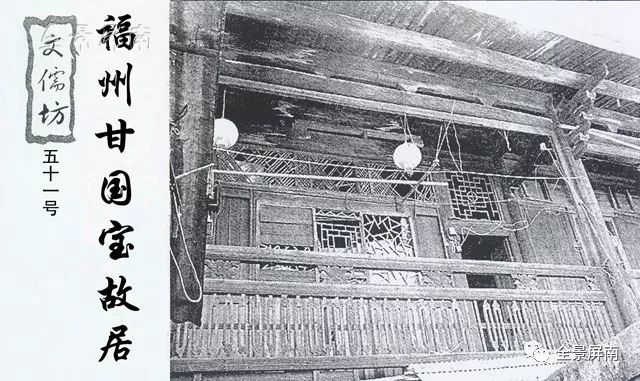

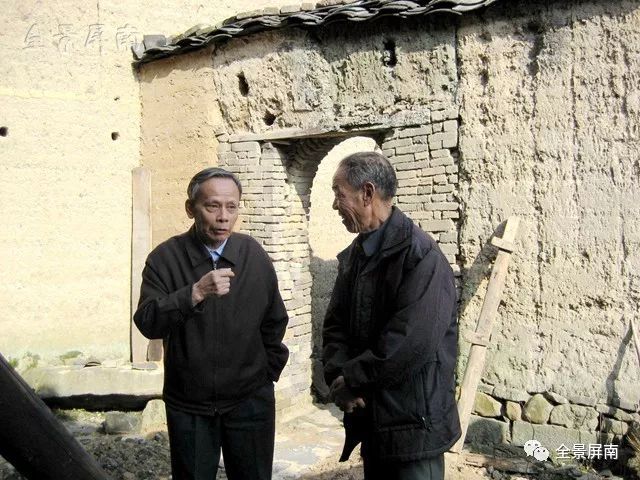

甘国宝传(附记) (五)回忆故居文儒坊 甘国宝老年的故居,位于福州市南后街文儒坊巷尾,离一条小河(上有金斗桥)仅百步之距。而今一跨过横穿通湖路的西北向即为国宝公故居所在地。这座故居曾留下我童年、少年时深深的脚印。那高高的封火墙,朱红漆的大门,无数的牌匾,宽阔的石板条以及粗壮、高大的荔枝树等,在脑海里仍留下难以忘怀的记忆。不幸的是一九四八年六月十八日,一场特大洪灾,将这座三进穿斗式故居夷为平地,毁于一旦。当年居住在第三进厢房的甘联璈之侄孙甘徵祥一家,受灾最惨,被洪灾夺走三位亲人。他当年时方九岁,在洪水中挣扎时被附近高工院校学生救起,方免遭不幸。而今,他已是高龄的退休干部。  文儒坊 今年三月间,我与徵祥叔侄俩特地故地重访,故居旧址虽荡然无存,但对故居旧址的方位、地貌地物仍记忆犹新。我俩叔侄边走边谈论,边说边回忆,关于故居难以忘怀的种种物事翩跹浮现于脑际。记忆中的故居,是这样的——  文儒坊旧貌 首先,站在故居的天井上抬头仰望,大厅走廊上方是牌匾,大厅上四根显眼大型圆柱,脚下是整齐石板条,左右两侧是长方形马房。这几件事物对于初次进入故居的人来说,都会自然而然地映入眼帘,而且久久难以忘怀。牌匾之多,列满三进大厅走廊上方,青石板铺列之整齐,尤其走廊上之大型石板,宽约70厘米,长约2米并列在走廊上,令人赞叹不已。马房并非养马之所,实为系马之房。6.18受灾之后故居倒塌,许多牌匾都随水漂流,被沿途民间人氏拾得劈为柴火烧了。福州解放后,地上无数巨型石板去向不明,令甘氏后裔人惋惜。 其次是大厅。大厅上四根朱红漆大圆木柱,青石柱基,童年时进出故居时,常用手臂围抱,都无法合围。首进大厅十分宽敞,厅正面有一长方形硬木横穿桌,桌上没有任何陈列品,厅正面板壁上,挂有国宝公大幅指墨画《下山回头虎》,威猛,雄姿,后面有二只小虎跟随。我的胞兄甘景樂对此幅下山虎画作,曾有如下解说:“国宝公此幅下山回头虎,意为回头顾子,前导大虎频频回头,小虎在背后紧跟着,画意中当体会先人护念之殷切,众儿孙敢不奋发图强!”(甘景樂现居台湾淡水)此幅名画,仅本人少年时进出故居见过两三次,不知何时消失了。后来取而代之的是另一巨幅人物画 “关羽与周仓画像”。大厅中空荡荡别无其他物,使人产生一种寂静宽敞的空间感觉。  甘景炘兄弟祭祀先祖  甘景炘在甘国宝故居后园 果园与果树。文儒坊国宝公祖厝第三进右花厅,早已拆除,辟为果园。先曾祖在世时,于花厅小天井上种有二棵荔枝树,到了先祖父时,因俩男孙、俩女孙相续出天花不治夭折,先祖父认为文儒坊故居是前大后小的“畚斗厝”,不吉利,将右花厅拆下,迁居塔巷居住。右花厅彼此辟为果园,除原先之荔枝树,又种下桃树、枇杷、文旦和石榴等等果树。为此给我俩兄弟经常进出故居提供机会,采摘各种尚不十分成熟的水果。唯一的是荔枝树径粗,树高,无法攀爬,只能望果兴叹!我俩兄弟曾手牵手围着荔枝树都无法合抱,足见该树之高大。荔枝树之果实硕肥肉厚,左边果核大,右边果核小为焦核,肉质十分甜美。真是一树两质。究其原因,是原先两棵树,长大后逐渐合二为一之故。为何对此荔枝树难以忘怀?该荔枝树除粗壮、高大之外,它曾在1948年农历6.18日洪灾中曾拯救数十人宗亲,躲过洪灾,免遭罹难。胞兄对该荔枝树,做过如下叙述: 文儒坊祖厝第三进右侧围墙内,有一果园占地颇广,植有荔枝树一棵硕大无比,树龄千古,喻为神木,应当无愧。幼童年时,姑祖母反复叮咛:荔枝树施肥时,要在根部四周挖壕沟、购买食盐,一担一担往内倒。然后再回填覆土;要体仰上天好生之德,树上常有鸿雁(北雁南飞)栖息,勿驱赶,勿猎捕;高龄树已成树神,家人偶在明月之夜,目睹白发仙翁坐树顶,故每预采收,应先焚香祷告。…… 1948年滔滔洪流,波及祖厝,宗人数十人攀登荔枝树躲过灾祸得庆重生,余者多被波神吞没。有些资料中将该树称榕树、古树等,笔者特纠为荔枝树,一则感谢此荔枝树对我族人的荫庇,再则对罹难族人的悼念。特为叙述以为志。

本文作者甘景炘 注:本文作者系文儒坊甘氏后裔六代孙 |