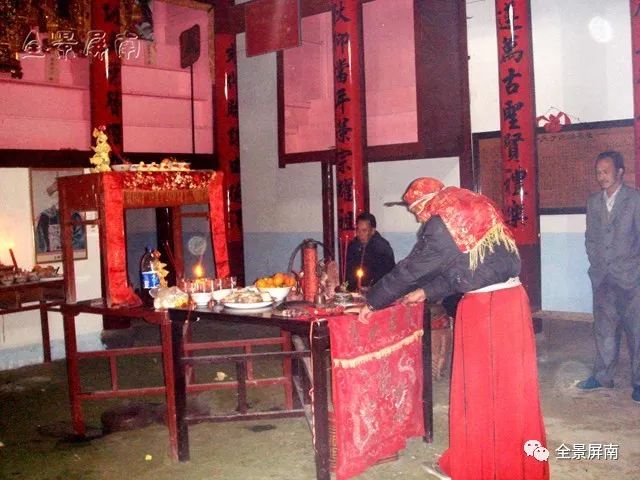

甘国宝传(附记) (四)甘氏后裔寻踪 甘国宝逝世,家人料理后事,按照老家的风俗,用黄宣纸书写了讣告,飞送到福州老家和屏南宗亲,通知亲人前来奔丧。讣告内容是这样的: 不孝维衡等罪孽深重,不自殒灭,祸延—— 皇清赐进士、御前侍卫、诰授荣禄大夫、提督福建全省陆路军务加二级、军功加一级和庵府君,痛于乾隆四十一年十一月二十五日酉时以疾寿终泉州官署,距生于康熙四十八年五月十四日辰时享年六十有八。 不孝维衡于乾隆四十二年二月十八日在陕西商州官署闻讣; 不孝维定于乾隆四十二年二月初九日在直隶定州官署闻讣; 不孝维荣于乾隆四十二年正月初七日在广西欎林官署闻讣。 均于五月二十六日匍匐奔丧归里,谨承母命称哀。 “府君之殁,冠绅来吊者涕泣号啕,士叹于庠,民哭于市,竞勒丰碑以纪德。而六营十郡(府)将裨兵吏目且建祠尸祝焉。……捐馆(古称人死为捐馆)日,囊不留一钱。古所谓廪无余粟,库无余财,若府君者可无愧矣。” 甘国宝逝世后,灵柩移回福建的老家福州。所经之处,官绅百姓纷纷出城祭拜,沿途驿站自动给予方便,甘国宝的灵柩归葬福州猫儿山。棺椁被安进了坟墓,土填上了。墓碑树起来了,一个官声响遍八闽大地、响彻朝野的人,就此隔世了。 他为后人留下庭训:“居官廉慎,尽心报国,勿坠家声”。  台湾甘氏宗亲祭祀祖祠堂  广东甘氏宗亲祭祀祖祠堂 家谱记载甘国宝生七子七女: 长子维衡,陕西候补布政司库大使,署商州州同,娶蓝氏,候邑庠生讳宗贤公长女; 次子维定,分发直棣(隶),候补州吏目,娶汪氏,原任云南恩安县知县讳任公次女。 三子维荣,任广西郁林营守备,娶国学生王廷对三女。 四子维清,幼,聘沈氏,原刑部郎中名澍公女。 五子维智,幼,聘浙江定海镇总兵林云(庚午科举人)长女; 六子维善,幼,聘沈氏,候补郡司马名漳公女。 七子维平,幼,聘已未科进士原广西籐县知县林学鸣五女。 女七: 长适原广东督标营守府郑讳得胜公长男名杰; 次适原广东海口协副将苏讳福公五男名学瞻; 三适已酉癸丑乡会试同榜原广东右翼镇标守府(守备之雅称)翁讳国安公长男名鸣竹; 四适国学生陈讳宇梁公次男邑庠生名映斗。 五适岁贡生邹名澄公次男名宗泗; 六幼,受聘晋封奉直大夫刘讳天栋公四男名朝宁; 七幼,受聘州司马谢讳希舜公三男名庭堂。 孙男九:长名长森,聘刘氏,候选直棣(隶)州司马名朝震公次女。余俱幼未定聘。 孙女五:长受聘国学生陈名晖吉公长男名廷杰;次孙女受聘岁贡生勅封儒林郎即用直棣(隶)分州潘名文起公男名振声公;(以上有脱文)岁贡生勅授儒林郎即用直棣(隶)分州次孙男名朝紫。余俱幼未受聘。 甘国宝从御前侍卫起步,一生戎马,两度戍台,其子孙后裔随着他的军旅生涯遍布海内外。令人遗憾的是,关于甘国宝后人的史料,寥寥无几。目前所能查获的,仅: 据《大清高宗纯乾隆皇帝实录》,乾隆四十四年乙酉日有份记载:据姚成烈奏,守备甘维荣、外委张俊、于六月初十日黎明时分,至博白县之双凤大石握地方,将李万春父子拏获,并据桂平县参令张健禀报,协同缉获,飞押来省。听候审办等语。甘维荣等追缉匪犯父子就获,尚属能事,自应查明实系亲身获犯之员,送部引见。至参令张健并未协缉,但夥犯柒传荣系张健拏获,讯明李万春父子踪迹,始得就此一路追捕,其出力惟此一节,止须照例办理,毋庸送部。此时李世杰、自己到任,即著查明分别妥办。 另有文献记载,甘国宝第六子甘维善,漳州随营千总,乾隆五十三年中武举;第七子维平住福州后河(疑改为后槽、后漕)。  甘全在小梨洋甘国宝故居 甘国宝1709年出生,其时未曾有“屏南县”,1734年古田、屏南分县后,其后裔籍贯仍沿袭为古田县,老年定居福州,所以,《福州府志》、《古田县志》和《屏南县志》都有记载,各地人民都引以为豪,殊不知,甘国宝的后代寻根谒祖,却于这些地方之间兜着大圈子,多少次与追寻中的故乡擦肩而过。 广东一支后裔,离开祖地福建至少已一百多年,传至甘全已是甘国宝第八代裔孙,从2003年起,他们一家四年三次,行程约二万,到福州、古田、屏南寻根。甘全先生据此写成一万多字的《寻亲记》中说,文化大革命的年代,他们原来写的籍贯是广州,但派出所要求他们改为福建古田,又通知他们因“历史问题”必须遗返原籍——福建古田。虽然后来此事作罢,但由于父亲曾表示,有可能的话,要到故乡去寻根认祖,于是形成了情结,一定要寻找到祖地。当他们凭着“一个姓甘的著名人物——甘国宝”的名气,凭着祖先遗留下来写着“古田”二字的一叠田契、一个清代上朝的象牙笏和花翎等印记,操着广式普通话,到了各个可能是故乡查询,结果前两次都是“举目无亲”,无功而返。直到2007年联系到甘国宝研究会,始知屏南小梨洋村还有一支同祖同宗的宗亲,这场万里寻亲之旅,始划上一个完美的句号。  2008年12月 福州文儒坊甘氏举行认祖归宗仪式  甘景乐兄弟在千乘桥前 甘国宝另一支在台湾的第六代裔孙甘景乐,与胞弟甘景炘生长于福州文儒坊,他们与广东宗亲也有着相似的经历。据他们祖上传下来的说法,当时每年从祖地古田长岭收来的田租有一千多担谷子,在文儒居分给各房安排生活。1948年的一场大水,把福州文儒坊全部冲倒了,再加上文革浩劫,所有祖传珍贵字画与家谱和田契荡然无存,甘景乐背井离乡去了台湾后,与家乡、亲人失去了联系,从此兄弟俩隔海相望了二十多年。少小离家老大回,当他再次踏上大陆的家园时,与亲人惊喜团聚、共叙天伦之余,又多了一项搜集家谱的心愿,可惜多年来茫无头绪。2006年,福建历史名人甘国宝研究会成员联系上他们,“始知小梨洋村甘氏宗亲枝繁叶茂,期望他日能有幸返乡造访。”他在信中这样写道。有了这个突破口,甘景炘先生在福州鼓山中学退休后,抓紧时间查证家谱,初步与小梨洋村的家谱对接,寻找祖先甘国宝在猫儿山的坟茔(至今无获)。2007年11月初,甘景乐先生携子女从台湾远道而来,同兄弟一家到小梨洋村寻亲认祖。终于完成了几代人认祖归宗的夙愿。  甘国宝后裔与小梨洋村宗亲合影 |