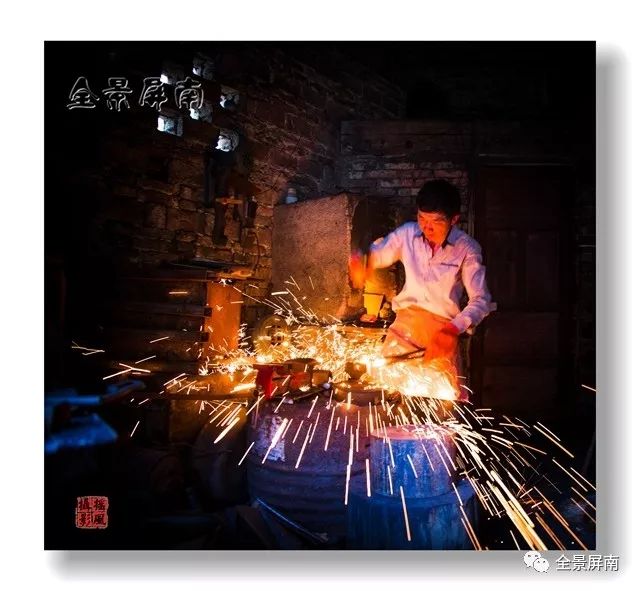

荒野深山里,一块块粗糙的石头,千锤百炼,就成了生冷的铁。铁,看起来冷漠、丑陋,可是,当经历了从冰冷坚硬到炽热柔软,再到冰冷坚硬,在火与水的考验中,它完成了华丽的变身。一把刀,一把斧,一把锄……就成了我们一代代传家法器。 在这一带的农村里,春耕、夏耘、秋收、冬藏,是最直接的生存方式。伴着农耕,你会发现,面对自然万物,人的一双手可以达到的,是那么有限,于是,人类想出了许多办法,把手的功能延伸到极致。在这这样的延展中,铁是其中的卓然者。乡村里,有一类被称为铁匠的人就应时而生了。 对于漈头这个乡村而言,一方面是清中后期乡村人口急剧增多,一方面是“高山假平原”的地势环境导致的耕地明显不足。“本乡地处深山,终步胼胝,农工固已匪易,家有余夫,各执技艺,力食四方……”漈头溪头张氏支谱里的一段话,很有力的诠释了漈头乡村除了农业外,很多行业都可以在漈头乡村觅影寻踪的原因。铁的应用作为人类文明高度发达的标配,结合漈头乡村的实际,铁器的使用和铁匠的产生就是再自然不过的一件事了。这个现象,从清中期直到上个世纪八十年代不曾改变过。  今天,走到乡村里,已经很难再听到叮叮当当锤和铁的撞击声,我们甚至不如一棵乡村沉默古老的柿子树懂得更多关于铁匠的消息,它们沉默,仅仅是因为它的沉默胜过更多的语言。于是,在这个夏日的傍晚,我又一次来到漈头,是借助现代的通讯工具,是凭着一棵老柿树的指引的,我们来到了位于漈头乡村叫柿树头的村落一隅。 这是一座九十年代的砖混房子,引人注目的是,门口不宽的巷道里,种了许多寻常和不寻常的花花草草,在盛夏的时光里,开花的花正旺,长叶的叶正绿,结果的果实尚还在急速的成长中。有位七十来岁的老妇,看见我们来访时,带着一种乡村老人不常有的矫捷和羞涩,很欢跃着给我们介绍她的花草,这些都是她种的。房子边上的空坪,有一面竹篱笆,篱笆和竹架上悬挂着许多赏玩的葫芦,那些葫芦绒毛尚未脱落,就像惹人怜爱的婴儿。想象它们老去的模样,容易让人想起那些不是凡尘中的人,这葫芦似乎就是用来摄妖魔,装仙丹,贮神水的。这不应该是一个铁匠的家吧。  这正是我们要找寻的铁匠的家。这铁匠和我想象中的铁匠也有不小的差异,他不是一个臂膀粗圆的壮士,而是魏晋时在柳树下打铁的嵇康,带着一种书生的文弱清傲。这个七十年代生人,在他的手艺娴熟期到来,可以独立担纲不到四五年时间里,随着进城大潮的到来,乡村手工业急速的凋落,他成了这个乡村传统手工铁艺的一代终结者之一。和前代铁匠不同,他的技艺并没有成就他的家业,他真正以铁匠的身份示人不过三五年时间。但是在他还裸露着砖胚的房子后厅右边一间屋子里,我们无可置疑的确信,铁与火是他一生无法除洗的烙印。这个夏日的夜色,把炭和铁的黑,描摹得更加的深重。铁炉、铁砧,铁钳、铁锤,这里应有尽有。那个高大类似于高炉的家什,听说是县农场改制后淘汰下来的空气锤,他还添置了气炉、电炉。这几个带有科技含量的工具,正是他不放弃这门技艺的一种见证。在他的讲述中,你无从看出一门技艺与这个乡村或者家族的师承关系 ,因为他的祖辈并不是从事与铁有关的技艺,他的父亲是小有名气的木匠。他所师从的匠人,也并不是本乡本土的,是远在两百里外的省城人。但是,恰恰是在这一家木匠、铁匠、门口林林总总的花草之上,可闻到一个乡村独有的气息,这也许就是乡村的气质,一种根于土地,长于尘俗,却有不被世俗束缚的一种超然感。我在漈头见识过许多这样的人,这也许是乡村两三百年来长盛不衰的一种基因所在。 铁匠正在筹办一间工作室。在漈头梁亭(传说是梁姓先民所建,因而得名)边的一个木屋里,我见到漆黑的铁打造成的吊灯、花瓶荷叶、一条凳子和两个人形组成的超现实铁塑……,他的一双手,把铁的硬,用火和水,换化成一种生命的柔软。他展示一把菜刀,说这是他尝试恢复用一种叫夹钢的技术打造的,刀刃上,白的钢,黑的铁在一条闪亮平滑的波纹上交错着,恰像是他个人梦想和这个时代达成的合约。 在县城的一家保险柜销售商铺里,我见到这个乡村一个传统意义的铁匠,他和那个年轻的铁匠不同,完全符合我对铁匠所有的幻想,或者说,他正是我童年惯常能见到的乡村铁匠。如果他自己不说,我绝不敢把他定义为老人,他强健的体魄和中沛的精气神像铁铸似的。他带着一种经历过铁一样炼淬的通达,心平气和地谈到父母离婚,母亲改嫁,六岁的他就由祖母抚养,十四岁从师学打铁,二十一岁成婚后独立开设打铁铺。他没有和同时期的很多同村艺人一样,加入红红火火的新中国铁器社,享受体制带来的安稳,因为上老下幼不允许他享受一点的安逸。他为本县和邻县的农资公司和各公社的供销社生产各种铁具,他走村串巷为农户修理打造农具,高超务实的技术,让他成为收入较高的个体艺人,也因此他有能力以一已之力营造一个温暖殷实的家。  我的目的是想通过他来探寻一个乡村和传统铁艺之间的内在关系,以期来阐述这个乡村这门技艺的传承文化,虽然,这个目的并没有达到,因为和前一位铁匠一样,他只能代表的也只是他的个体。但是,在他波澜不惊的言谈中,我分明看出了一个家道贫寒的少年,在生活的重压下,秉着铁一样的意志,没有豪言壮语,只是以四个都以成家立业,且都小有成就的儿女来说明他是把铁的力量装入自己的胸怀的,而不是被铁的沉重给压弯了脊梁,磨去了锐气,这是乡村的一种又气质。 虽然漈头的传统铁艺和熙岭这些乡村比起来,不是行业中的翘楚,但是做为全县人口大村,在从清末到民国,直至上个世纪农业最繁盛时期,这个乡村也曾有过七八个铁匠同时开炉的盛景,现在他们多已做古,和乡村许多传统手工业一样,技艺已经被时代给淘汰,传承者也是寥寥无几。但是,拂去历史的尘埃,你会发现,在咸丰年间,这个乡村就有名叫张方琏的匠人,因为精湛的技艺,而获得官方颁发的“八闽第一巧匠”的奖牌;民国时期,在漈头开设的三个枪支制造厂,就有漈头铁匠参与其中的制作。更不用说,解放初期,屏南成立手工业联社(原屏南县二轻局前身),无论是竹器社、木器社、铁器社……漈头村的艺人都占领了半壁江山,为这一方土地的建设贡献出一份不菲的力量。 那些有名的,张方琏、张阿九、张位炎、张尊耀、张尊书、张荣华、张永川……,那些无名的……如草一样卑贱,如铁一样平凡的漈头铁匠,也一样谱写了漈头乡村一首芸芸的人生铁歌。  通红的火炉,燃着锻打的赤热雄壮的心,一錘錘击下时代烙印时光。几千年,几百年,那颗心依然跳动在家的火苗里,烙印如古印章一样让今人思考着曾经一次次的对话交流,钢铁的意志与柔情,如今依然把漈头这个乡村抚摩得真真切切。 文字 │ 郑玉晶 图片 │ 陆 胜 |