(一) 四野熟透的香气,诱得秋风从四面八方涌来,和庄稼人在这秋的时令里摆开抢收的架势。田里的、园里的,被庄稼人抢先了一步。面对空旷的四野,无云传音的苍穹,秋风怒狠交集,绞成一股股冷馊馊的鞭,象发泄似的抽过花草,抽过树木。  柏源的金色稻田 花失红颜,草木退绿,许多宽大肥厚的叶子,一天天脱水枯黄,落地成泥,婆娑的枝杆成了在风中颤抖的秃枝,孩子时我有过把这些树当作死树的经历,拿刀砍它。后来当然知道那个判断的错误。虽然如是,对村头的光着枝丫的柿树还是摸了一回又一回,一遍遍依杆而攀,折下几截末枝,剥皮露杆在自己干燥如灰的臂上腿上涂抹,不知道想证明什么。可是,一条条带有明显的湿度的痕迹,一次次坚定了我,活着的树不一定都是枝繁叶茂。 老师说过,树木活着的依据是绿叶的光合作用,但我看到那满树黑枝硬杆,在风中挥舞的坚硬力量,这又树的什么?它不仅活着,而且是活在最艰难的时刻,赤膊上阵的秃枝,面对的是风鞭、霜刀、雪剑,借昏鸦啼鸣向世人宣誓着,它活着,不屈地活着。我明白了,这是树木活着的灵魂……。

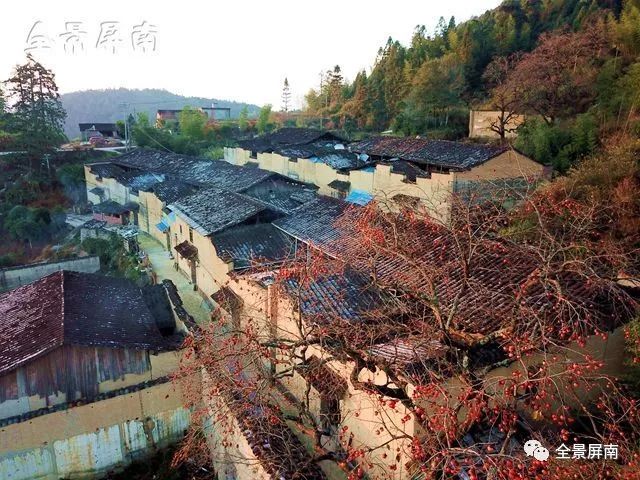

(二) 秋风,带走花容树色,并不满足,对人也付出对树木一样的手段,撩襟刮肤,一阵阵的袭来。村子里大爷腿关节几滴润滑油被风儿刮干了,走起路来不再灵便,短短的村弄成了他一天的路程,一个季节的路程,甚至是一辈子的路程。他的手也成了的秃枝,和他手上的烟枪拐杖,一样的僵硬。村弄两边土墙上的沟沟壑壑,满是这样的手印。放学回家孩子走在村里老人的身后,那慢而又慢的移动,成了孩子村弄游戏的障碍。一回回的讨厌,顽皮的孩子唱起了“老人老人,脚肚竹筒,会吃不会做,连死害人。”的童谣。虽说在秋风中孩子们的嘴唇一次次脱皮,一回回开裂,但童谣还是一代代传下。 孩子们的童谣,气得村子里的老人就像秋风中的树,一个劲的发抖。老人们不知是力不济事,还是自己曾经也唱过,在慢慢移向路边时,骂到“无祖家教,没大没小”。然而这童谣、骂声如秋叶落了又长,长了又落,洒在村弄中。那一弄的铺路石,仿佛就是这叫骂和古训的凝固。 村头秃枝上乌鸦的啼鸣,孩子们就会用小石块去扔,因为在奶奶的故事里,乌鸦叫就有人去世,孩子们恨它,大人们嫌它。村子里话不遮拦,常说不吉利话的嘴,会被称作乌鸦嘴,夸夸其谈,光说不干,会被说乌鸦叫别人死。然而村子的老人平静得很,几个人座在一起,随鸦声,排列黄泉路上的顺序。他们排列的依据非常的客观,病苦先行、子孙不孝先行,再过来就是房屋落成,子女成家,儿孙满堂,义务已尽的人。他们这样沉静地对待着生死问题,我知道这不是他们智慧所趋,完全和村头柿树落叶一样,自然之中的自然。若说村子是棵树,那么人便是叶子,那村中的弄巷就是树上的秃枝。

(三)

小城里看不到村头秋风中柿树的秃枝,也听不到枝丫上乌鸦的叫声,仿佛这秋只是村子里的季节,小城的秋是写在文字里。街道两旁的商店门口,打的广告牌子是夏秋换季大拍卖;茶楼里的几个本土文人,抿一口茶,做一番深沉,悲秋感怀;人民公仆开会总不忘说,秋风起,天干物燥,注意用火,安全第一。不时提醒着这小城的秋意。学校里的每个孩子都会背着二十四节气歌,城里的人也懂得每个时令,但秋风不敢冒然刮向他们,孩子嘴唇没有开裂,城里人的肤色总是白里透红,既使上了年纪,还是红装艳服,光亮照人。大清早的环城路上,最引人的是那老年骑车队,傍晚公园最热闹是老年太极扇,他们的关节活脱得很,没有丝毫秋的干涩。他们张口是秋风送爽,天高云淡,这里没有刻下任何秋痕。  罗沙洋的柿子 小城本来也是一个山村,再说现在小城里的人,大部分就来自村野。于是这秋风一起,还有一些年老的人会问今年收成好吗?田里的,园里的都进仓了吗?甚至还会问到村头那柿树,采了多少斤的柿子,村东的大爷还硬朗吗?在一次次的问候中,把秋注入小城。小城里送葬的乐队的声声鼓乐,对于有乡村经验的老人来说,无异于村头的乌鸦啼鸣,于是乐队过后,老人总会得上一些怪异的病,在夜里时不时地喊着村子里已故的人,时不时拿起烟枪追打着什么,时不时说要谢世了,立马要孩子送他回乡村。我不思其解这一切,也许相对于小城这棵树,山村是一枝一杆,在岁月秋风中,是不是有一天这枝杆也就成了秃枝。也许小城就是山村长大的一棵树,那么在岁月的秋风中,是不是树有了新的活法。

(四) 不管怎么说:我想绿叶是树活着的依据,秃枝是树的灵魂。人是村子的叶,村子或是城市的枝,或者城市是长大的村子。 |