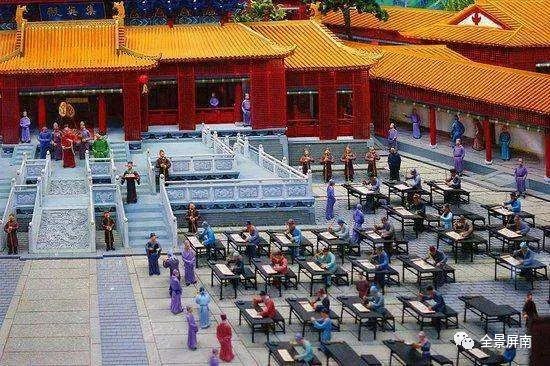

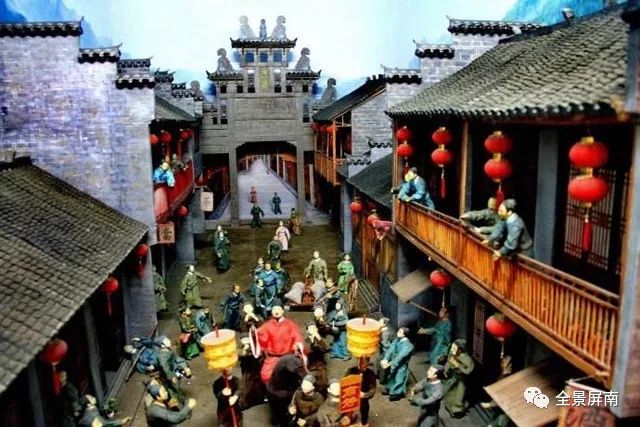

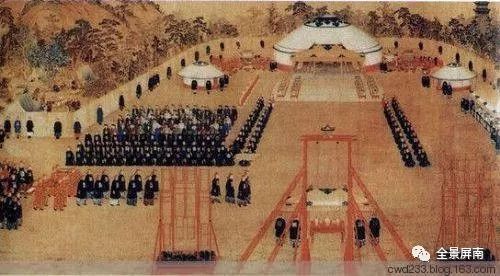

自雍正九年入京以来,未见任何有关甘国宝的记录。一入宫门深似海。所作所为都得谨言慎行,即使后来甘国宝当了官,回乡省亲,多是衣锦夜行的风格,也不见得他四处炫耀。想来是当今性情周密,举动详慎,所以手下行迹多不记载。许久以来人们津津乐道的一些传奇故事,比如说他是攀了皇亲当了乾隆爷的表兄,说他替天行道大抄白水庄,等等话题,似乎都有一些来头,但甘氏后人又语焉不详,这也许都和他的这三年中的经历有关。 雍正帝看着这些人训练有素,比较好使,又传谕旨,命福建巡抚于全省范围内,秘密寻访“目力异能之人,以及行走超群之骡马”。但经过一年多的寻找,就是寻不见适合的人选,赵国麟无法交差,但也只好如实上报。 转眼到了雍正十一年,正逢三年一逢的会试,朝廷早早地谕旨各地:癸丑年开科取士。会试就是集中全国各地举人会同考试之意,这是件全天下读书人趋之若鹜的大事情,从古至今,不知牢笼了多少英雄,也不知埋没了多少才学。 自古帝王之治理天下,有文事者必有武备,到了雍正一朝,武科格外受到重视,开考之际,四方健儿跃跃欲试,各地武士翘首以盼。 唐代起,会试科考在春天二、三月举办,故叫“春试”,又叫“春闱”,殿试则在四月,明清相沿。武科考试有所不同,到了清朝大都改为冬日举行。 这一年的十月初举行会试。三场考试与乡试大致相同,虽然在清军中早已形成使用火器和西式火枪,有大臣呈请更改武科举考试部分科目,雍正帝的批复依然是:马步箭弓刀石。不过规格又要高出许多,此外,参加武科考试的人才,相貌要好,身高至少要在六尺以上。 十月初七日揭晓,会试总共录取全国一百零五名贡士,甘国宝的考试表现,可谓是出类拔萃,获得第三名会魁。按目前的排名,在接下来的殿试中,如果一切顺利的话,他至少能得个武探花。 会试之后的下个月,中式武举都集中到太和殿前,接受皇帝主持的最后一场考试——殿试,殿试是天子亲策于廷,一被录取,就是“天子门生”。  殿试 福建中式的六名贡士集中在一起时,也都看好甘国宝的前程:“和庵兄,本次定入高选,一甲非你莫属,平步青云后可得要多多提携我辈!” 其实大家心底也都是踌躇满志,想当年宋朝举人张元,多次参加殿试却落了第,愤而投靠西夏王,为西夏侵犯大宋边界出了大力,宋仁宗因此痛定思痛,下旨: 进士殿试,皆不默落。自此开始,历朝凡是省试合格的,在殿试中只有名次的先后,再也没有殿试落榜的现象。所以殿试一般都只定名次,不会有黜落的考生。 十一月初一日殿试,雍正帝亲临紫光阁。审阅骑马射箭。 黎明时分,紫禁城刚从朦胧中清醒,武备院就开始忙碌起来,紫光阁的丹陛上,铺了黄色幕布,撑起了金黄的銮仪伞,幕帘内设起宝座御案,懋勤殿的太监将朱笔暖砚陈列于案上。阶下,扬旗官率参将一人、监鼓官四人分别依鼓为位,会试监射大臣四人、殿试读卷大臣四人,兵部尚书、侍郎各以次站立东阶,记注翰林四人立西阶。兵部派出四名放马官,率中式的武举每十人为一班,列马于道南。一切准备如仪。兵部侍郎赴乾清门奏报。 只见雍正皇帝的乘舆缓缓出宫,领侍卫大臣、御前侍卫等暨豹尾班侍卫引至丹陛上,降舆升座。侍卫等于幕东西侍立,豹尾侍卫于阶下左右排列。兵部尚书进至中阶下,跪奏:“第一班第一人某某某,马射!” 扬旗官督参将扬旗,放马官督令武举放马射箭,中某靶,司鼓官、督营官即报鼓。 马射结束,甬道上又设起步靶子,侍卫率武举仍以十人为一班,分别射出一支步箭。每一人射中,报鼓如前。皇上听到了鼓声,挥动御笔逐一加以记识。 次日又阅弓刀石技勇,比试舞刀、掇石和开弓项目。 此时武备院将丹陛上的黄幕已经移至南端,兵部官在陛前将舞试大刀,按重量分为三个等级,掇石也按重量分三个等级,还有那号弓,也分三个等级,一一排列。能进一甲的武进士,都是从能开十二力强弓的武举中挑取。 待皇帝驾至,升座。侍卫率武举每十人进前,兵部武备院官分别按所用弓力授弓,依次进至中阶下。武举们按照标准动作,“弓必三次开满,刀必前后胸舞花,掇石必去地一尺,上膝或上胸”。  掇石 大殿前的两个石志,重达360斤重,按考试规定程序,需得先试举起这个石志。一番摩拳擦掌的热身之后,见前面几个武进士都没能将石志举起来,只能遗憾离开。甘国宝心里也不免发憷:“难道那个石志这么重吗?怎么那几位高手都束手无策!”等到他上场,弯腰,本想伸手抓住右边的石志,不料,脚却踩着了棉袍子,他起身时脚步一个趔趄,只得顺势将石志放下了。难道就这样认输了?不行!为了掩饰这一失误,他灵机一动,伸出左手抓住左边的石志,摆出要举起两个石志的架势来。主考官见状,忙提醒他:只需要举起一个石志即可。此时甘国宝掩饰住心内的紧张,胸有成竹地将那石志稳稳地举过头顶,然后又轻轻地放回原处,顺利地通过了试举这一关。 开始下一科目时,几个侍卫费劲抬上来一把大铁刀,这把铁刀有 120斤重,刀柄80斤,刀身40斤,主考官发出一声修悠长的:“考生甘-国-宝,舞动铁刀!”,甘国宝立即振作精神,快步入场,只见他长吸一口气,稳稳地拎起大铁刀,轻松自如地舞动起来,大刀不停地在他双手、双肩与后背间连续不断地翻飞旋转,颇见他多年习武的功底。没想到,这时又出现了意外,当他舞到精彩处,不料大铁刀竟脱了手!眼看着大刀就要落地,之前的努力就白费啦,甘国宝马上一个急转身,飞起一脚把大铁刀踢了起来,又顺手抓住了刀柄,面不改色继续舞动起来。 “好!好!好!”甘国宝的精彩舞刀,将这场殿试推至高潮,不仅赢得考官的赞赏,雍正皇帝见状,也忍不住探身,问他练的是什么招式? 甘国宝闻声,趁势停住,沉着应答:“臣下舞的刀法叫‘魁星踢斗’” 身上早已冷汗淋漓。 雍正皇帝听后连说“好功夫,好功夫!” 等到两场武试结束,甘国宝返回住处时,早已是血粘靴筒,腿脚肿胀得脱不下靴子来。 最后是在太和殿上答对论策。 盖有满汉合璧的礼部官印的试卷上写上:“应殿试举人甘国宝,年二十五岁,系福建福州府古田县人,由学生应雍正七年乡试中式,由举人应雍正十一年会试中式,今应殿试。谨将三代脚色并所习经书开具于后:曾祖文亮,不仕,故;祖元桂,不仕,故;父亨贵,不仕。……” 然后才是试策正文。 交卷后,弥封官把卷面对折成筒状,用纸钉钉固,以纸糊之,封藏其姓名,并在上下方加盖“弥封官关防”之印。卷背接缝处盖礼部之印。八名读卷大臣按任官大小次序在卷背排列姓氏。卷底用朱文大木记戳,上面三名印卷官的姓名。 三场考试完毕,兵部尚书、侍郎等组成的读卷大臣先呈上初选前十个人员的名单,恭候皇帝按朱笔圈名。 初九日御批。金殿上,豹尾森排,雀翎拱卫,那班新进士,都在保和殿后左门外候旨,读卷大臣引见,奏完履历,皇帝按朱笔圈名,钦定那状元、榜眼、探花,二甲第一名的传胪,以至其后六名的甲乙。然后封授给读卷大臣,内阁填写金榜。 乾清门高高的石阶下,这班新进士的同乡同年,至亲本家等等,这一日不管有事无事,都赶来关切探听。还有一班好事的,虽然与他无关,也想知道一下本科的鼎甲是谁。一时那金殿前,挤挤挨挨,站满了人,都扬着脑袋,向那乾清门上望着。 大家正盼望,见一个奏事黄门官,从门里出来,宣了状元、榜眼、探花、传胪的名字。人多地敞,一时有听得真的,有听不清的,还有站得远些,挤在后面的许多人,一个个矮身踮脚,长身延颈,半日还不曾打听明白状元是谁,又彼此探问。 传说了一会子,才知那一甲一名武状元姓孙,陕西人,名叫宗夏。一甲二名榜眼姓袁,直隶人,名叫秉敬。一甲三名探花特格慎,蒙古正蓝旗人。 次日传胪,共五唱:第一甲第一名孙宗夏,第二名,第三名,二甲第一名某,三甲第一名某等,声音凝劲悠长。赐殿试武举一百零一人武进士及第出身有差。 唱行礼结束后,赞礼官赞“举榜”。殿试发榜用黄纸,美其名曰金榜,故考中进士者称“金榜题名”。金榜表里二层,分大金榜、小金榜。小金榜进呈皇帝御览后存档大内,大金榜用皇帝之宝,传胪后由礼部尚书奉皇榜送出太和中门,銮仪卫校尉抬亭,乐部作乐在前引导,至东长安门外张挂在宫墙壁上。  金榜 黄金榜上,按殿试成绩将进士分为三甲,第一甲三名,赐进士及第,头名状元,因举人赴京考试,皆须投状,那每一名的就叫状元;第二名榜眼,因眼睛有二,故表示第二名;第三名探花,披盔甲,诸进士偑彩花,随同观榜,由鼓乐仪仗拥簇出正阳门,跨马游街。然后伞盖仪仗送回会馆住所,榜眼、探花送武状元归第,探花送榜眼归第,探花和诸武进士自行归第,无人送。这名义曰归第,其实是回到其本省的会馆,就算有私第,也是先至会馆而后归私第,意在宣扬显赫名声,其会馆中人,早已召集名伶演剧,张灯结彩,盛筵待贺。  状元游街 传胪第二天,天子赐“恩荣宴”于礼部,又叫“琼林宴”。那状元榜眼,自然要选才貌品学四项兼备的,不用讲了;就是探花,也须得个美少年去配他,为的是琼林宴的这一天,叫他去折取杏花,大家簪在头上,作一段琼林佳话。这是从唐代沿袭下来的旧例。 又于午门前赐武状元朝冠、朝衣、补服、带、靴等物,赐进士每人银两,表里衣料各一端。 第三日,状元率诸进士上表谢恩,登瀛释褐。这释褐礼,自然要算个朝廷莫大的盛典,读书人难遇的机缘。这一日状元、榜眼、探花领着二、三甲进士,到大成殿拜过了至圣先师,便到明伦堂参拜祭酒。那明伦堂预先要用桌子搭起个高台来,台上正中,安了祭酒的公座。状元率领进士行礼的时候,先请祭酒上台升坐,然后恭肃展拜。从来礼无不答,除了君父之外,就算是长者先生,也必有两句慰劳的话。独到了状元拜祭酒,那祭酒却是要肃然无声,安然不动的受那四拜。 “洞房花烛夜”为“小登科”,“金榜题名”被视为读书人功成名就之时,称为“登科”,就是说,这是比终身大事还大的一生中的大喜事,古往今来,都是学而优由仕,授官也是按“金榜”甲第而论,文科一甲状元授官翰林院修撰,级别从六品,榜眼,探花授官翰林院编修,级别正七品,二甲进士授从七品,三甲进士授正八品。武科自有不同之处,雍正朝授武状元头等侍卫,正三品,武榜眼、探花俱授二等侍卫,正四品,二甲进士授三等侍卫,正五品。武科的侍卫好比文科的翰林院,将来是大有前程,就算最不济的中三甲的武进士,也能到地方当个守备。  武科殿试放榜后都要在兵部为武科新进士举行宴会,以示庆贺,名曰“会武宴” 传胪下来,甘国宝名次有所倒退,他于会试中获得第一名,却于殿试中被御批为第八名,列入二甲,授职了三等侍卫。这是怎么回事呢? 虽说殿试有不会黜落考生,但仍会发生“三甲易人”的剧情,阅卷大臣将取录名次进呈皇帝后,皇帝信手拈来,有时会以各种理由,如面貌丑陋、字迹不佳、姓名不祥、籍贯可疑等等,改变了初定的一甲、二甲、三甲的名次,从而改变了手下举子的前途命运。 不是考场发挥失误,不是由于怯场,当年雍正皇帝当皇子时潜伏在南少林,学了不少功夫,上台后查抄了少林寺,以为斩草除根了,没想到金殿上面试,甘国宝的一番才艺表演,露出了南少林功夫的一些遗迹,因此不经意触动了雍正皇帝的暗疾。 而且真正说起来,问题还是出在他的籍贯上。 屏南甘氏是从浙江迁来,到了甘国宝已是第九代。且说这为人子孙的,为了正本清源,家谱上都是得记录清楚的,无奈雍正皇帝生性多疑,他曾经迁怒于江浙一地,下令凡是浙江籍的读书人不准参加乡试和会试,如今对于甘国宝,无论如何地爱才,也只能缓一缓,先录他为二甲,如果他真的有才干,将来以此为晋身之阶,还是大有机会的,也不算怎么屈才了。 不过,25岁就考中进士,已经算是年少有为了。多少人,几十年时间里不停征战考场,岁月蹉跎,乌丝熬成了白发,却始终未能考中。所谓“三十老明经,五十少进士”。明经科是古代科举科目,内容较浅,所以说三十岁人才考中明经,实在是太老了,不过进士科较难,五十岁的人能够考中,也算是年轻的了。再者武举不同文举,即使考上武进士,地位也难在历史留名。 唐代孟郊曾两次落第,四十六岁时进士及第,金榜题名,仿佛一下子从苦海中超度出来,郁结的闷气如风吹云散,心上真有说不尽的畅快,满心按捺不住得意欣喜之情,便化成了这首别具一格的小诗《登科后》:“昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”策马奔驰于春花烂漫的长安道上,今日的马蹄格外轻盈,不知不觉中早已把长安的繁荣花朵看完了,那是怎样的心花怒放,春风得意? |