| | 欢迎投稿:1847691820@qq.com

那些年的老师们·屏南一中

—1—

每天路过十字街,每天在市场的转角,都能瞥见那条岭。今年六月,孩子中考,一中是考场之一。送孩子到长岭之下,看着孩子拾阶而上,突然冒出一个念头:这条岭有多少级台阶?然后,被自己的问题吓一跳。我这是怎么啦?整整爬了六年的一条岭,居然会忘了它有几级台阶!而曾经,我熟悉到闭着眼睛都能上去。长岭之上,有书声,有广播操,有教室;长岭之下,有车辆,有人群,有万民朝夕奔忙的县城。学堂与车辆之间,隔着长岭;而我和学堂之间,隔着26年的光阴。

长岭旧貌

长岭现貌

1985年7月,我从实验小学毕业。同年9月,我背着崭新的书包,在离实小不远的长岭之下,拾阶而上,开始我在一中六年的中学生活。当时的一中有高中部,也有初中部。山冈上的校园在我眼里,比我之前的小学不知要宽广多少倍,我用好几个课余时间,才弄清它的南北西东。从岭头走进校园,右边有几级石阶通向略高一些的上操场,那里有我的初中部,上操场最右边的角落,是寄宿同学的宿舍,一座颇有些年代的旧楼。而校门的左边,是略低一些的下操场,宽广辽阔,容纳了全校学生“前排两手侧平举,后排两手前平伸”的课间操。下操场的尽头,右边是实验楼,左边是高中部教学楼,它的角落,有一条往下的小路,通向教师宿舍与校园的后门。这,便是我的一中。如今在我眼里,它并算不大,我三言两语就描述了它的布局;而当年,它一个小小的角落,就囊括我年少的憧憬、快乐与烦忧。

原校园一瞥(由近及远、从左往右,依次为:办公楼,高中部,实验楼,初中部)

—2—

校门右边的小坡之上,那座不知建于何时的三层建筑里,有我三年的初中时光。三年三个教室,也三个班主任。我不过是老师们几十年教书生涯里,无数个学生中的一个,或许他们早已忘了我。而他们,却一直是我记忆里的深刻。初一那年,二十岁的高飞老师,刚从师大美术系毕业。初见时,他一头自然卷的黑发,一条时髦的喇叭裤。这个一脸青葱与腼腆的大男孩,才刚脱下校服,就立马要统领几十个十二三岁的小屁孩,不知有何感想。那个坐在第二桌的小女生,一直到现在还记得,开学的第一天他给我们上课时的样子。当时她满心疑惑:老师为什么一会儿看地板,一会儿又看天花板呢?很多年以后才明白,那是老师微微的紧张与慌乱。

原初中部及上操场

林春树老师接管了我初二时的班级。关于林老师和我那个初二(3)班,我有一箩筐的记忆。记得他带我们去登天平山,为了与队旗一起到达山顶,我一路忘乎所以地小跑;记得他带我们到还未开发成景区的鸳鸯溪,我们披荆斩棘、翻山越岭,在堆满乱石的水帘洞里生起篝火过了一夜;记得他带我们去后龙溪野炊,我们对当时那里美丽的山水与村庄,惊呼不已……当我还一如既往地张罗着“读书”和“玩”这两件大事的时候,我身边那些调皮蛋们,已开始活蹦乱跳。于是,班上常有同学下课从座位起身时,背后不知何时被挂上写着“我是猪”之类的纸条,却还蒙在鼓里地走来走去。于是,女生们必须时刻牢记,千万不能越过课桌中间那条泾渭分明的“三八线”,否则,恭候你的,将是恶魔同桌在你胳膊肘上狠狠地一敲。热播的《射雕英雄传》也流行到我们的班级,男生们将洪七公的“打狗棒”和郭靖的“降龙十八掌”练得如火如荼,而翁美玲的剧照,被很多女生贴在课本的封面和铅笔盒上。有人开始偷偷地看琼瑶阿姨的《窗外》,而我,也曾因她的《碧云天》哭得稀里哗啦……

添了花圃后的初中部

当我的初二(3)班被拆之后,我这个“二号尖子”被分到张贤吟老师的班上。“一号尖子”、“三号尖子”、“调皮分子”,以及其他分子和分母们也均作鸟兽散,散在初三年段的各个班级。分班之后,在校园或走廊上又碰到他们时,竟然会有一种“他乡遇故知”般的亲切,就因为曾经同班了那两年。这个年纪略大一点的张贤吟老师,一直像父亲一样对我疼爱有加。多年以后的现在,我在街上看到他,仍会像当年那样原滋原味地叫他一声“张老师”。

—3—

我很想像有些同学那样去报中专或师范,早点出去体验什么叫工作,可是妈妈和老师都希望我多念几年书,多学一点知识。于是,第二年开学季,我从一中上操场的初中部,来到下操场高中部的一个教室,开始我三年的高中生涯。

高中部

教政治的黄春南老师,是我高一的班主任。班里有男生说她很会打扮,其实是夸她长得好看。的确,那时她很美丽,一笑就如春花。高中与初中的差别太大了,不知是什么原因,大家都安静下来,不像初中那样爱蹦达。男生们仿佛一夜之间都变得很绅士,对班上当时仅有的八个女生格外尊重与礼让。教数学的陈林海老师其实长得很帅,可我们私下里说,与他貌美如花的妻子相比,他也只能算马马虎虎。叶起昌老师的英语课上,我们经常听他抱怨环城路方向的拖拉机声太吵,每到最后,他总说一句同样的话,“等你们这辈人长大了,一定要把那些冒黑烟的家伙扔进太平洋!”

高二分科时,我选择了文科,于是我到了唯一的文科班,也就是张新殷老师的高二(1)班。从高一起,我频繁进入一中的图书馆。那里,我抛弃了琼瑶阿姨,开始拜读席慕容、舒婷、北岛的诗,三毛的游记,张晓风的散文,以及《简·爱》《飘》等外国小说。后来的后来,我变本加厉。以致于年段上谁和谁谈恋爱、班上谁又看上谁,都已成过时的新闻时,我还后知后觉地蒙在鼓里。因为,我也正垂青于英国的拜伦和雪莱。课堂上,我一边听课,一边走神。有时我穿越时空地跟着拜伦去参加希腊的卫国战争,有时在他的《唐璜》里徘徊,有时甚至花费一整夜时间手抄他的70首诗歌。如此的结果是,我虽然轻松驾驭了语文、英语、历史、政治等文字类科目,却把数学一科狠狠地晾在一边,直接导致我高考县第十一名的成绩中,总分120的数学一科竟然未达九十分。到现在想起来,还是觉得很对不起高中时代的两位数学老师。

原高中部教学楼前的雪景

—4—

毕业后的某一年,我得知一中将不再有初中部,那意味着学校可能会有一轮大拆建。于是,我选了一个周末,独自一人到母校逛了一圈。在上下两座教学楼前的走廊上,我来来回回地走,想着,如果它们当中一定要拆掉一座的话,哪一座先拆好,结果想来想去也无法做出抉择。因为这两座楼中,有我太多的回忆。那里,知识曾如泉水一般,从没有多媒体、没有PPT的讲台边,从那些薄薄的身影手中白白的粉笔上,不断涌向我。那里,有我无数次考试中,胸有成竹的欣然与偶尔失利的沮丧。那里,有被精彩幽默的讲解而吸引的聚精会神,也有饥肠响如鼓的昏昏欲睡。那里,有一日为师,终身为父、为母的师长;也有因同窗几载,成为我一生挚友的身影,或者,是已失去联系却偶尔记起的一些名字。那里,我们的情商与智商同时发展,除了爱唱入团宣誓之后学会的“我们是五月的花海,用青春点燃未来……”,也开始爱听学校广播里,课间偶尔播放的“人依旧,岁月流转……”。那里,我们的身体也未经允许地开始起伏变化,我们悄悄为此烦恼,我们心照不宣,却谁也不说破。

校园新貌(1)

校园新貌(2)

校园新貌(3)

在一次彻底的拆建之后,一中的校园一改往昔的模样。原先初中部所在的半个山头上所有建筑都被拆了,连地基也被削平三米,使得山冈上的教学区与运动区在同一个平面上。而被削平之处,成为一个巨大的操场,跑道、球场、观众席……一应俱全,也一应俱新,俨然一个像模像样的运动场。有一次,陪孩子去一中打球,他问“妈,你以前在哪座楼读书?”“高中时在那边,初中时就在你站的这里,是三层的。”我比划着曾经的建筑所在之处,孩子点着头,似乎在想象他现在打球的地方,曾有过的那座教学楼的模样,想象着他的妈妈曾坐在那儿的教室里听课、背单词、考试。而我,则因为寄存的念想,被他领会与了然而心生喜悦。

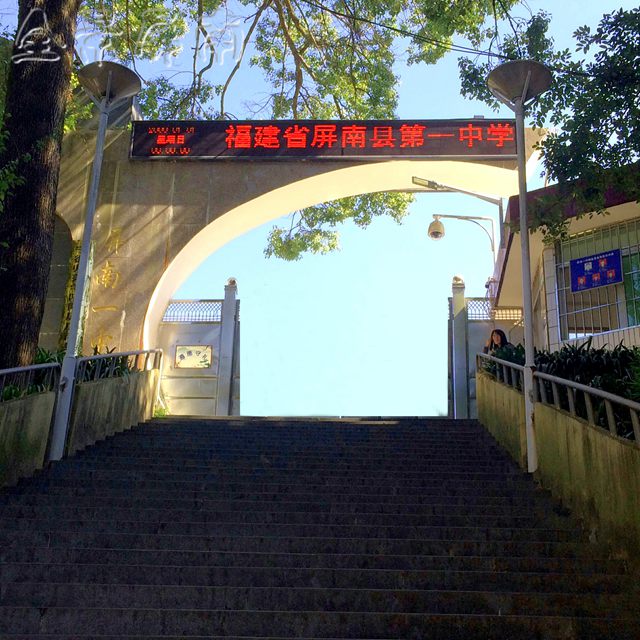

一中校门现貌

最近几年,关于学校搬迁的消息不时传来,先是实小,而后是一中。从调研到落实,到动工,再到具体搬迁。实验小学已经搬走了,一中也是迟早的事情。不知怎么,每听说一次,都有一点心慌。路过在我的母校实验小学的原址上建起来的幼儿园,听到孩子们稚嫩的声音时,多少还有点慰藉。而我的一中呢?搬到离我很远的地方之后,这里又会盖起什么样的高楼?那时的高楼与山冈下的县城,还是隔着125级台阶的长岭吗?我中学六年的光阴,在未来的那些高楼里,还会不会有迹可寻?长岭之上的这个学堂,曾有过我们的青春与梦想。而很多人事,当时只道是寻常,过后却皆成追忆。谁能告诉我,除了文字与影像,还有没有哪一种更好的方式,可以将记忆挽留?

|