探访闽剧之源——屏南平讲戏

2015-06-09 10:30:20 佚名 来源:新华网蕉城在线 责任编辑:admin

|

“奴共尔老对老,赤瓜(黄瓜)合面豆,你六十三、我七十四,两个齐齐老”;

“后生对后生(年青),桃李结满山”……

凡聆听过这些用屏南本地方言押韵所演绎的平讲戏剧目中“老旦”的唱词道白,许多今人都为先人创造性的戏曲艺术细胞深深折服。

急于扣开通往非物质文化遗产———屏南平讲戏的神秘大门,上周一个难得的艳阳天,记者一行来到了素有“戏剧之乡”美誉的屏南,寻访平讲戏的点点滴滴。

“平讲戏的台词接近于生活本色,道白平如讲,唱词方言韵,观众易听易懂,迎合了当时文化生活极度贫乏的农村需求,促进了平讲戏在农村这块广阔的土地上扎根开花。这是屏南平讲戏之所以能够一度兴盛的积极因素之一。”屏南平讲戏研究学者一语中的。

屏南平讲戏小档案

平讲戏系闽剧前身之一,形成于清代初年,是由明末清初时流行于闽东北民间的“驮故事”(亦称“肩头棚”)的表演艺术演变而成,鼎盛于清咸丰、同治至民国中期(1861~1931年)年间,其起源于屏南,流行于闽东北及福州等广大地区。它用当地方言演唱,平俗如讲话,因而得名。

平讲戏特点为前台干唱、后台帮腔和特制的高音小唢呐调唱等,极具地方文化特色,曾经倍受群众的青睐。其演技也随之在长期的探索衍化和发展中不断成熟起来,逐步形成了逗腔、洋歌调、江湖调、山歌小调等诸多特色唱腔唱法。

受各种因素制约,至上个世纪80年代,平讲戏基本停演。进入新世纪以来,屏南县富有成效地开展了平讲戏艺术抢救挖掘工作。2007年8月,应马来西亚沙捞越屏南公会与福州公会的邀请,屏南平讲戏剧团分别在马来西亚诗巫、美里两市演出,所演剧场座无虚席。同年同月,屏南平讲戏入选第二批省级非物质文化遗产名录,前不久,又被国家文化部列入第二批国家级非物质文化遗产名录推荐名单。

老艺人张贤读“丑态百出”

挖掘屏南平讲戏 理清戏曲史上一笔糊涂账

“经调查发现,自清初以来,屏南全县有115个村庄办过平讲戏,从屏南平讲戏的班社发展情况来看,福建平讲戏的发祥地就在屏南。”屏南县文体局副局长陆则起说。

陆则起告诉记者,平讲戏的声腔源流问题,一直是福建戏曲学术界比较模糊的问题。连当代最权威的戏曲杂志《中国戏曲志·福建卷》也未能作出精准详细记述。由于这一剧种在民间几乎消亡,其声腔问题成为我国戏曲史的一笔糊涂账。而近年来当地学者对于屏南民间尚存的平讲戏村落及艺人的调查中,不仅对于平讲戏属高腔,源于四平戏有明确的认识,还发现福建平讲戏的发祥地就在屏南,其声腔古老,历史悠久。这一发现随即引起了戏曲学术界的极大关注。

据考证,清康熙至乾隆年间(1662~1796年)的130多年中,是屏南平讲戏的萌芽阶段,当时是处于“官腔”改用方言的改革时期,屏南全县只发现龙际上村和下村(今棠口乡际头村)、九洋谢厝、下大碑以及忠洋、兰溪等村办有平讲戏。

据际头张氏族谱记载和相传,龙际平讲班建于康熙初年,前身是镇守福建的靖南王耿精忠的耿军与屏南龙岗寨寨主张良瑞兄弟策划反清复明时引进来的“江湖班”逐渐衍成。生于明末崇祯庚辰年(1640年)的龙际平讲戏名旦张志慎,二十岁从艺,三十岁成名,后人称他为平讲戏“一代宗师”。

清嘉庆至道光年间(1796~1851年)的60多年中,则是屏南平讲戏的发展阶段。由于用方言唱词道白,接近于生活,适应于当时落后的农村文化活动,全县发现有20多个班社。

1984年,在屏南县棠口乡龙源村陆姓老艺人家里,平讲戏研究人员发现了清嘉庆年间该村“龙源平讲班”遗传下来的两箱戏装,共31件,内有生、旦、净、末等角色穿戴的衣裙、蟒挂、帽盔等,刺绣精美,距今已有一百多年。这是福建自1949年以来,所发现的数量最多、有明确年代记载的古装戏。据此推断,“龙源平讲班”的历史可以推至二百年以前。

自清咸丰、同治至民国中期(1861~1931年)年间,屏南平讲戏进入鼎盛时期。全县共有63个班社,甚至仅有十来户人家小村也办起平讲班。曾有民谣唱道:“东山岗,平讲班,台搭后门山,丈夫去做戏,妇女管田山,演过六月四,还有八月三。”可见其兴盛。

清光绪末年至民国初年,平讲戏与儒林班、江湖班开始结合俗称“三合响”,形成了今日闽剧的雏型。如今,作为闽剧“源头”的儒林戏、江湖戏已不复存在,仅音乐唱腔仍保留在闽剧里,而平讲戏依然以独立的形式在屏南县存留。

张贤读(左)等屏南平讲戏艺人在马来西亚演出(资料图)

从鼎盛到衰弱 平讲戏折射时代变迁

“自民国后期以来,屏南平讲戏渐趋衰弱,其因素是多方面的。”陆则起说。

据屏南平讲戏研究学者及一些老艺人介绍,民国后期,由于抗日战争的爆发,屏南农村青年为了躲避抓丁派款,几乎都跑到闽北深山里去当“柴夫”。农村人民生活陷入极度的贫困中,没有能力办戏班,班社大减,全县只有郑佳山、龙源、四坪、洹溪等“凑班”戏,每年正月为神诞演戏庆贺。

同时,因受“抗战”的影响,农村物价高涨,一公斤食盐价达20公斤干谷,煤油(当时叫洋油)一公斤价值50公斤干谷。而平讲班每场戏资只有五至十斗(15~35公斤)大米,到沿海地区演出,每场只得一担咸虾苗。戏衣价格和租金昂贵,多数平讲班入不敷出,“掌班”亏损严重,没敢再办平讲班。

“由于乱弹班的时髦,以及由平讲、儒林、江湖等戏结合融汇而成的多腔戏‘闽剧’渐露头角,使单腔粗犷的平讲戏显得陈旧老化,没有新生感染力,观众逐渐减少。这也是一个重要的原因。”老艺人无奈地说,“平讲戏自身受束缚,由于绝大多数‘掌班’(班主)都是平民百姓,缺乏办戏资本,无能力更新戏衣道具,跟不上观众欣赏的要求。”

另一方面是平讲戏初学班的戏角都是本村本族的农民子弟,文化水平低,有的甚至不识字,接受能力差,培养戏角成才艰难,后继无人。造成多数班散人走。有的名角为了多收入,就改唱乱弹与旁水(后称闽剧),离开平讲班,使平讲戏质量下降甚至停演。

尤其是文化大革命期间,平讲戏和屏南其它戏剧同样遭受重创,许多前人留传下来的经典剧目都遭到人为破坏,平讲戏被全面禁演。直到1977年,党中央重申“百花齐放、推陈出新”的文艺方针,屏南的戏剧又似雨后春笋一样蓬勃发展,又有四坪、恩洋、天涂、北圪、龙源、西村等平讲班活跃在境内。龙源村的平讲戏班曾到周宁、蕉城的毗邻村庄演出,直到1983年才停演。四坪村平讲班则一直坚持到1985年才散班。

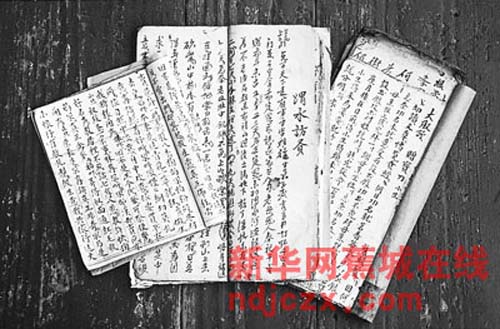

清代遗存的平讲戏剧本

“游戏人生”半世纪 老艺人期盼平讲戏“春天”

古稀之年的际头村老艺人张贤读是屏南平讲戏的第九代主要传承人,甫一见面,记者即被其开朗乐观的性格所感染。

因生活所迫,“地主成份”的张贤读于1952年14岁时就开始学演平讲戏,16岁便能独立登台演出。在其半生的从戏生涯中,主演“丑角”,其生动的表情和惟妙惟肖的动作至今仍深入人心。

文革期间,平讲戏被禁演,戏曲没了市场,也就散失了生存的土壤,而且由于“地主成份”的特殊性,张贤读不断受到迫害,加之全家上老下幼九口人的生计问题,40岁刚过,张贤读不得不开始四处漂泊,四处唱戏。期间更是由于演出的需要,其一度改唱闽剧,期间足迹遍及闽侯、南平、闽清、长乐、福州等地。回忆往事,老人的脸上浮现出几许的无奈和凄凉,“怕见官,怕见光”成了当时其心里最真实的写照。

戏子生涯一路走来虽然有无尽的坎坷,但当记者问及其印象最为深刻的事件是什么时,“是我师傅张禄苏乐观豁达的精神影响了我一生。”老人如此回答。“我们戏子,一生奔波,哪有戏就到哪唱。都是饱一顿,饿一顿的。印象最深的是一次,班里揭不开锅,师傅把他叫来。笑着说,没饭吃,我们就唱几段戏吧,唱着唱着就不饿了。”师傅这种乐观豁达的精神是一直激励着他走过一程又一程。说着说着,老人不禁也为记者唱上了一段。

张贤读老艺人不仅戏演得好,而且是个很好的导演。其通过自身的回忆,写下来许多失传了的剧本。用他的话说,就是在前人的骨架上,再创作了自己的肉身。经其手写下的剧本有《王魁打赌博》等许多脍炙人口的好剧本。

当记者告之平讲戏已入选第二批国家级非物质文化遗产名录推荐名单时,老人先是愣了一会儿,随即连问了几句“真的吗?”当得到确定后,“枯树发新芽,平讲戏传承有望了!”老人有说不出的高兴。

老人说,只要政府重视,他将不计报酬和得失,义不容辞地担负起弘扬平讲戏的责任。老人的话是那么的淡定和朴实。说完这些,老人起身高兴地表演了自己最擅长的“丑角”的一些高难度动作:扭头,捏指,盘腿,撇嘴,扮鬼脸……仿佛要将一生的演绎,都幻化浓缩成一个动作;一路的坎坷,都在一笑中带过。

枯树发新芽

屏南平讲戏享誉马来西亚

进入新世纪,抢救和挖掘地方戏工作引起了屏南县有关部门的重视。

2002年,在省委宣传部、省艺术研究所的支持和指导下,屏南县委宣传部组织平讲戏艺术抢救专项工作组分别深入该县的熙岭乡四坪村、双溪镇郑山村、长桥镇周佳山村等32个平讲戏重点村,开展平讲戏艺术全面摸底调查和收集整理资料工作。随后,棠口乡“安溪平讲戏木偶戏团”恢复,编演了平讲木偶剧《江姑伏虎记》、《卖花记》、《赠珠球》等剧目参加县委宣传部举办的“三戏”调演,受到省、市专家和观众的好评。

“我们平讲戏去年还走出了国门呢!”采访中,屏南县地方戏研究办公室主任李朱生高兴地告诉记者。

据老李介绍,2006年10月,“中国四平戏(高腔)学术研讨会”在屏南召开,期间连演了3天地方戏。几名回屏南旅游观光的屏南籍马来西亚华人看到用屏南方言表演的古老平讲戏时,感到很兴奋。随即,以马来西亚沙捞越屏南公会与福州公会的名义邀请屏南县平讲戏剧团赴马演出。

2007年8月,由老艺人张贤读等18人临时组成的屏南县平讲戏剧团应邀分别在马来西亚诗巫、美里两市演出了《甘国宝假不第》与《马匹卜换妻》等剧目。别具风格的唱腔和趣味十足的演艺,让海外乡亲倍感亲切,也令当地居民大开眼界,所演剧场座无虚席,并受到当地新闻媒体的高度关注。《马来西亚日报》、《联合日报》、《南洋商报》、《星州日报》、《美里日报》等十多家报刊和电视台先后从不同角度加以报道。马来西亚销售最大的华文报《诗华日报》以《平讲戏剧享誉一方》为题整版报道称,屏南平讲戏剧团的演出,不但促进了马中人民的友谊,更加强了地方戏剧文化的交流。

2007年8月,屏南平讲戏入选第二批省级非物质文化遗产名录,前不久,又被国家文化部列入第二批国家级非物质文化遗产名录推荐名单。

对于平讲戏有现在的成果,老李深感欣慰,因为其中凝聚了他许多心血。“但是,现在的抢救进度依然慢于剧种资料的流失速度。”老李忧心地说。老李说,《马匹卜换妻》曾是一出在民间广为流传的平讲戏,但文化工作者一直无法找到能够完整口述该剧本的老艺人。直到2004年下乡调研时,才在黛溪镇遇上84岁的老艺人张昌惕。经张昌惕口述,4名工作人员花了1个月时间,终于整理出该剧本。“第二年,这位老艺人就去世了。如果当时我们的工作再慢一步,这个剧本可能就随着老艺人的去世而失传。”

|